●重述中国故事,需要“孩童的心灵”还需要“时代的眼睛”

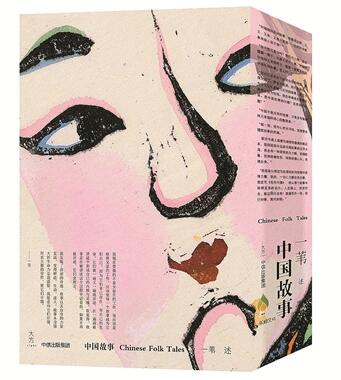

《中国故事》

让更多的中国故事重新被看见,已经成为不少儿童文学研究者和创作者的共识。怎样才能重述好中国故事、让它们在童书中复活?一些家长包括图书出版界的专家都不约而同地举了各种国外绘本的例子,希望中国的重述者真正写出童心、童真、童趣。

近段时间,由乡村女教师一苇重述的《中国故事》就在文化界掀起了不小的波澜。一苇花了10年时间,把收集来的上万个民间故事精选出243篇,重述改写,结集出版,目前刚出版了第一卷81篇。

她说,自己编写好的民间故事都要先讲给学生们听,在孩子那里“通过”了才能定稿。在她看来,孩子对故事有一种“天然的评判力量”。“孩子们不爱听‘小鸡崽哭着走回家’这样的概括叙述,他们要听:吱呜呜……吱呜呜……,小鸡崽一边走,一边哭,眼泪滴滴嗒落在路边一坨牛屎上。”她用书面语言编写,再用口头语言校正、润饰。

如果是为了学术研究,那么传统故事的价值观就不必调整,因为正可见出过去人的观念、欲望和心灵。但如果为了在当今的儿童读者中广泛传播,就要去芜存菁了。

从事儿童文学研究的常立目前就在进行重述林兰童话的工作。“林兰女士”是民国时期的虚拟人物,几位知识分子以此为名征集民间故事,常立在自己的书中就把林兰设定为讲述整本书的“故事奶奶”。

作为两个孩子的爸爸,常立要求自己在重述中呈现最特别、最典型、最具文学性的民间童话,并调整了部分传统故事的价值观。这也体现在他重述的其他民间故事中,“比如民间故事中经常有人吞吃秽物治病或成仙的情节,主要是为了表达人物的特立独行,放到今天就不妥了。所以我在重述《壶公》《何仙姑的故事》时分别把秽物改成了另有含义的蘑菇汤和咸豆浆,在另外几本‘八仙的传说’中也做了调整,希望儿童读者可以放心读我的故事,不必对自杀成仙、偷窃成仙、斩杀兄弟成仙等情节的价值观顾虑重重。”

“重述中国故事,既要体现出民间故事所包含的‘民族精神’、集体无意识,又想不失个人的文章风格,在他人和自我、传统和现代、成人和儿童之间的平衡上,非常难把握,但值得去做。”常立说。(记者 杨媚)

4b20feb6-8f1e-4185-85b5-355ee81858b763aca84f-c5c1-4071-8b2d-2ab47c0f535e.jpeg)